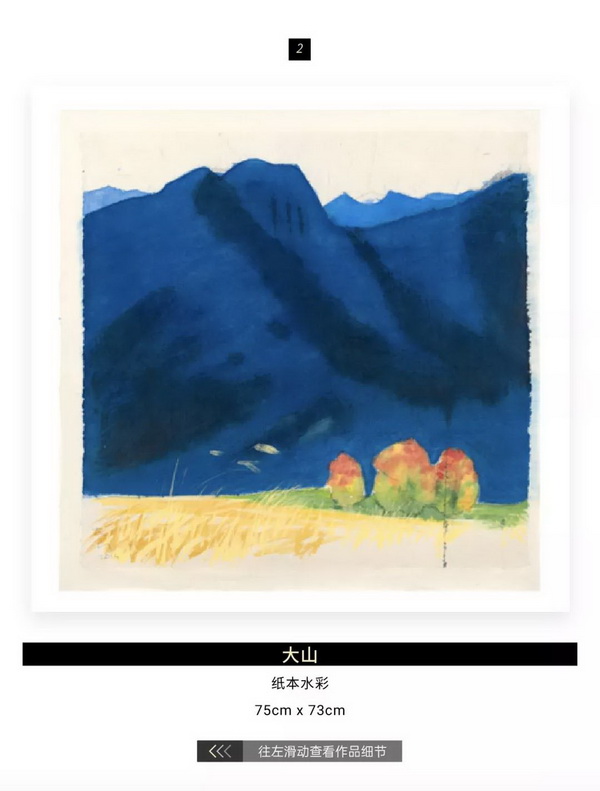

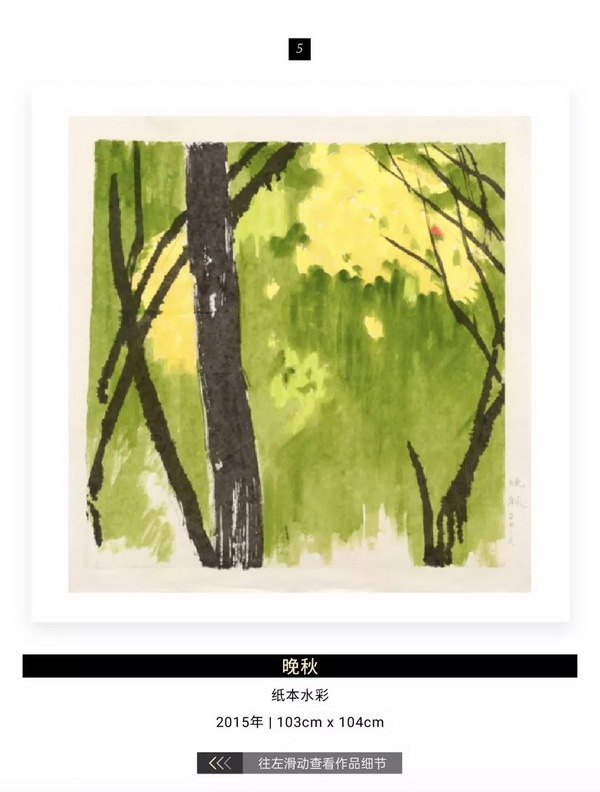

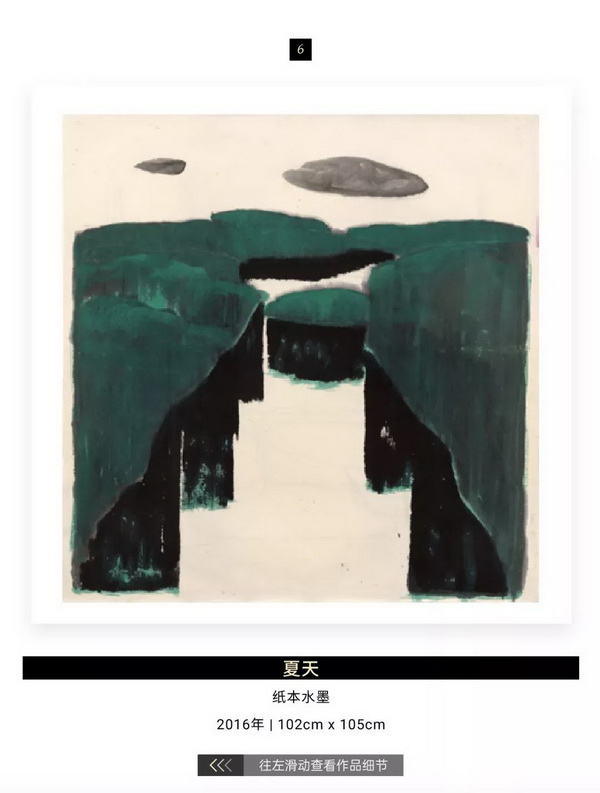

孙家钵的画(第二期•我的莫奈花园)

孙家钵的画 第二期 我的莫奈花园

“这年五月节我和两个同学回太行山‘省亲’。房东早就说好了端午那天在他家吃饺子。这天我们去吃饭,刚刚坐定,梁大爷就过来了,在我的身边坐下,一声不吭地抽烟袋,跟看孩子似的看着我吃。当我吃饱了,刚把筷子撂到饭桌上的时候,我的手就被他那铁钳般的大手捉住,拉了就走。到了他家就把我按在饭桌旁,回头掀开锅盖,取出一大海碗热乎乎的饺子,放在我面前,可只给一双筷子,他又坐下对着我抽烟。我领情,狠了狠心又把这大碗饺子吃光,心里可真不是滋味儿。”

孙家钵先生有过许多下乡、下农村和下工厂的经历,现在也长居乡间。也许用“下”字并不对。以前,有人问他从毕业到再回美院工作中间的坎坷时,孙先生坦率地讲:“我觉得这种经历对我挺好的。我在福建待了13年,那是人生多么宝贵的几年!都扔在那儿了。好些人说我挺惨的,我倒不觉得,我觉得我挺有福气的。因为真的是人间烟火味都体会到了,上上下下,最底层的,当官的,我都看到了。在工厂当了8年采购员,真所谓‘行万里路’,啥没见过。”

这是说者的开阔。孙先生的艺术令人动容,他讲事儿也生动。语言里不仅有画画雕塑的细描功力,也能看到浓浓的感情,对大自然、对老百姓、对土香味儿,对生活里那些美好的东西。所以,我们选了一段他的自述放在开头,做这一期的序。

“我在乡间有个工作室,老乡见我爱‘啃’木头,常把修剪的树杈子、死树、树根疙瘩拿来给我玩儿,我则如获至宝,每天对着它们瞎捣鼓。我家院里种了两棵枣树,都老高了,却生了病,真不舍得扔了,找来一块铁皮,剪成一群乌鸦——‘枯藤老树昏鸦’,这是老北京隆冬一景啊!”

“我们村支书不但给我供料,还常来看我干活儿,见我这些破木头,他直言‘白给我也不要’。听这话,踏实。本来就没想硬让别人喜欢,更没有强卖的念头,对钱无奢望,够吃就得。每天的塑造劳动给我带来极大的愉快,我就如同一条小虫,啃着朽木,是吃饱饭的满足感。我就是一条虫。”

听到一支歌儿:

月亮你不要照吧

我的月亮,

你不要为别人放光!

当我的爱人回家转,

把他的道路照亮!

照亮!

“每到礼拜天从学校出来,进故宫东华门,走历代艺术馆,《韩熙载夜宴》、《千里江山》、《清明上河图》都能随便看个够。现在当宝贝一样供起来那些刻着古老篆书的石鼓,就露天摆在进东华门的破棚子底下。”

“于津源先生是给我影响很深的老师,早先他在苏联专家克林杜霍夫的研究班上做的《八女投江》就深深地感动了我。困难时期他不吃饭清晨四点就去民族宫塑毛主席像。那时候兴政治挂帅,没有稿费,但于先生个别,他特自豪地给我们看上边奖给他的稿费:一身毛主席穿过的中山装,特大个儿。”

“滑先生早年学细木工,他一辈子都习惯于脚踏实地地苦干,在法国没钱吃饭的时候,饿得站不住,躺在草地上,用发花的眼睛盯着树枝,发现了‘贯穿’的规律。他常说,法国有句话叫‘打铁出铁匠’,只有劳作才能成功。你们要深爱你们的事业,要看见你的雕塑就高兴。他常指着我们正在写生的女人体模特儿说:‘你们看看,一段段的好风景。’”

“乡间大自然的美就跟把我的脑袋瓜子开了窍儿一样,空气、水分和阳光充满了我的心。真的,这乡下的自然之美特合我这自由散漫的心,难怪大学快毕业时说了一句:‘不管将来干什么,有一个靠山、有树、有水的小屋住就知足了’。这话受到了严厉批判,说我这是资产阶级贪图享乐的个人主义思想。”

“社会主义教育运动到1965年,我们也该毕业了。那年版画系的哥儿们给了我一块他们锯木刻板剩下的梨木疙瘩,于是我偷偷地开始了平生第一个木雕演练。我想做一位太行山上的老乡,名叫梁如法。我在沕沕水村参加劳动时,队长都叫我跟着他。老汉当时五十多岁了,身板儿硬朗,脖子跟树干一样直直地顶着像树疙瘩一样的脑袋,脖子上的横纹,纹路由黑泥和绿苔写成,格外醒目。”

“太行山的小村庄里那种自给自足,恬静原始的纯朴生活味儿,既新鲜又感人。老爷们儿腰上别着一尺长的旱烟袋、烟荷包,挂着一把火镰。歇歇儿的时候,烟袋锅里装上自家晒的烟叶子,左手两个指头捏着一块火石,火石下方,贴着一小撮火绒,右手举起火镰,咔嚓几下,火绒沾上火星儿,轻轻吹着,放在烟袋锅上,嘴用力吧嗒吧嗒,烟就抽成了,让我看了觉着简直就是一种享受。”

“太行山里在家做饭生孩子的女人都很开朗,什么血赤忽拉的话都随便出口,可要想见一见十多岁的大姑娘,那就难上难了。她们都在深闺里学着绣花,纳鞋底子做鞋,轻易不出门。山里的汉子脚上穿的鞋特结实,鞋帮鞋底儿都用驴皮加固,就这么着一年也得蹬破四双鞋。我们都被安排在没有闺房的人家住,我的房东家就有兄弟两个光棍儿,这样的院落大姑娘家的是轻易不敢光顾的。”

“有一天傍晚,还没开饭。我正和二刀一块儿坐在西屋门坎上用麦编草帽辫儿,忽见一个人影儿闪进门来立在东房窗前的石榴树下。这人瘦瘦的修长身体,弯弯地斜靠在墙上,就跟这石榴树的树干一样,头顶举着一片红云似的火红怒放着的石榴花。”

“她穿着自家织的本色儿白粗土布衫年久发黄,但洗得很干净,一根大辫子从胸前垂下,两只手轻轻地拿捏着辫梢儿。她的脸色就是在大红石榴花底下,也不显得苍白,瓜籽儿脸,并不秀气,而是饱满,充满生机,倒像是一颗香喷喷的新鲜麦粒儿。”

“我后来用木头刻了好几个大姑娘,有个学生跟别人介绍说:‘他的大姑娘,都是他初恋的心上人。’相好不相好难说,可我在学校,在城里没见过这么好看的人。这‘美’并不是‘漂亮’,而是那么纯真,像是带着刚翻过来的土香味儿的美。我喜欢。”

文章来源:贡嘎艺术空间 2019年11月17日