谢小凡的画(四):算,穹窿与怕

非常偶然从事了建造美术馆的工作,一入门便遇上世界建筑大师,也有幸遇上了几个鲁班式的师傅。开始我不相信施工图不能完全指导工人干活,后来与木工放样的老法师交流,才明白了个中之妙。恍然大悟,书本与做永远是两条不相交的平行线。于是,就有了“我”的活儿——交点。要理解建筑是艺术这件事,读书不成,光听也不行,身临其境才是方便法门。要真正爱上建造这种行为,没有在工地上与工人师傅摸爬滚打、推杯换盏的经历,书上没记或没法记的那点精招,是永远也无法知道的。我正好碰上。把房子造得牢固、实用、还好看,平衡点最难找。如果没有系统与整体的立场是无法实现的。房子从设计到建造,每一步都是硬碰硬,如果能把这“硬”和“碰”化解了,酿开了,必然是大师。在思想层面画建筑,那是纸上谈兵。好房子是做出来的,不是说出来的。它是甲乙双方信任与爱的结果。这种机会千载难逢,所以世上少有杰出的建筑师与建筑。

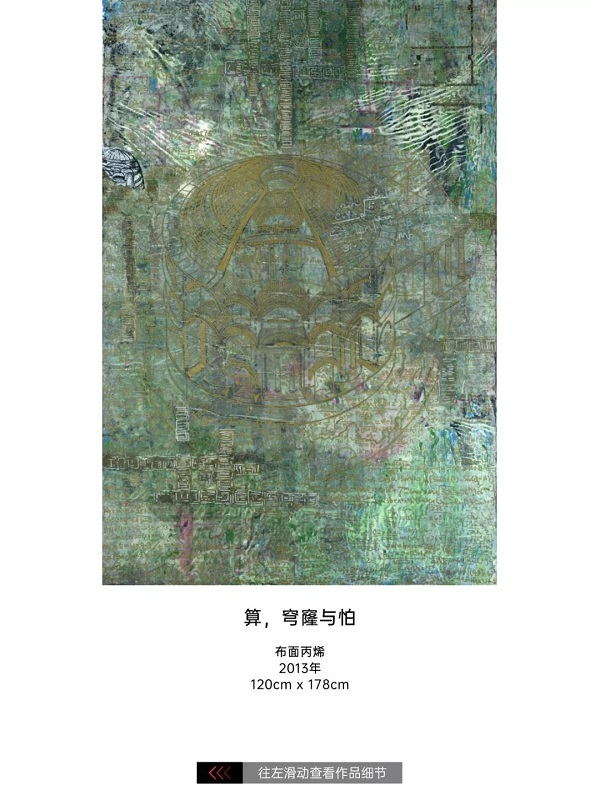

今天的房子都是从威特鲁维的建筑十书中算出来的,穹窿是个典型,我编了没有任何道理的数学公式去算建筑。哪里能算成?不是说道理正确房子就正确,算与做之间永远有填不平的横沟。越算越怕,仿佛垮塌,因为做是算不出来的。建筑作为艺术是做出来的,可今天偏偏都在讲,什么传统与现代,什么西方与东方,难道真的可以说出来?

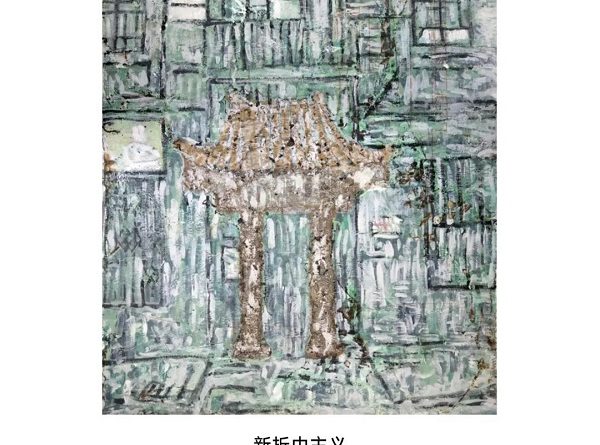

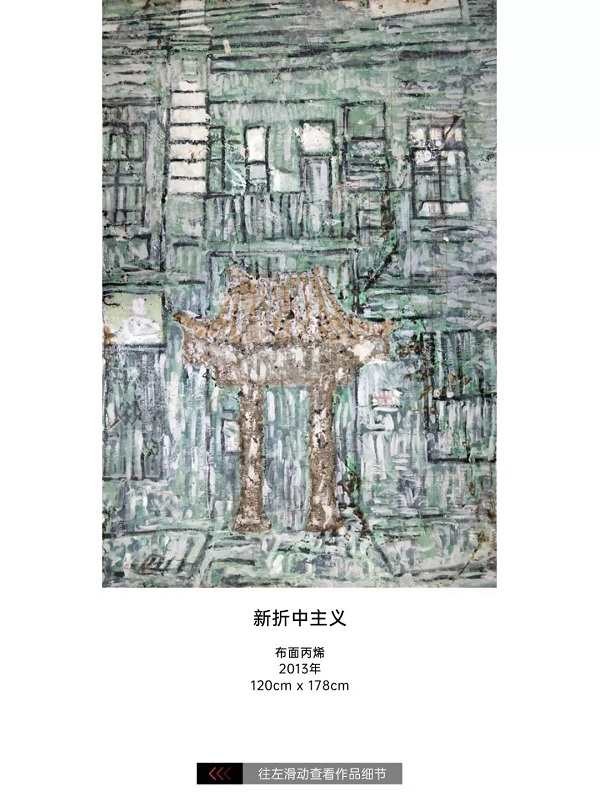

去哈尔滨看上世纪一二十年代俄国人盖的房子,标牌上写着折中主义建筑风格。“折中主义”对我来说是个暧昧的词儿,便找来刨花和木屑,就着画好的旧房子加上门楼。

哈尔滨有一老街,污水与垃圾到处都是,房屋千疮百孔,一看就是等拆迁又没钱拆的尴尬。街巷里仍有小吃零食买卖,厕所仍有人进出而无人清理,拾眼一望,一扇窗户打开撑着晾衣杆晒着女人的内着。这场景触动我把各种建筑施工图又贴又画地做出了它。即使蓝图是干净整洁的,也划不掉人间处处的烟火,这才是活着的,设计是死去的。