纽约见学,大都会博物馆华夏文化之旅

张海齐

纽约大都会艺术博物馆(Metropolitan Museum of Art)于1870年4月获纽约州政府授予名号,1872年2月20日首次开放,是美国最大的艺术博物馆,与英国伦敦的大英博物馆、法国巴黎的卢浮宫并称为“世界三大博物馆”。博物馆为哥特式建筑,全馆分占3层楼,5大展厅,设234间陈列室,收藏几乎涵盖了全球各国的文化、艺术、科学和宗教的330余万件展品,5000多年的世界文明史几乎在这里都能找到见证。馆内中国古代文物收藏超1.2万件,从史前到当代的各种青铜器、佛像、壁画、浮雕、陶俑、玉器、瓷器、漆器及中国历代书画。

博物馆从1879年开始收藏中国文物艺术品,这一年纽约有名的古董商兼收藏家埃弗利(Samuel Avery)将其收藏的1000多件中国明清瓷器转让给博物馆。创立摩根大通的美国银行家摩根(Pierpont Morgan) 于1904年成为博物馆董事会主席,他对中国文物艺术饶有兴趣。在他倡导下博物馆于1915年成立了远东部,特地从欧洲请来研究中国文化的荷兰学者波世莱兹(Bosch Reitz)担任远东部主任,开始有目的地寻求和收购中国艺术文物之路。期间还聘请对中国文化艺术深有造诣的福开森(John Calvin Ferguson)在中国当地直接购买文物。

二十世纪五十年代迄今是大都会博物馆中国艺术收藏的黄金时代。在曾任美国财政部长,博物馆董事会主席的道格拉斯·狄龙(Douglas Dillon)的推动下,馆内不断增加东方艺术品和文物。狄龙先生不但捐出上千万美元,还号召纽约对中国艺术有兴趣并热心公益事业的社会贤达捐款。董事会不但设立了收购中国艺术的基金,还设立了聘任中国艺术专家的专项基金,同时聘请普林斯顿大学著名中国书画专家方闻教授担任远东部部长,指导中国艺术品的收购。

据联合国教科文组织不完全统计,在全世界四十七个国家、二百一十八家博物馆中,中国文物数量达一百六十七万件,而流散在海外民间的中国文物数量更是馆藏的十倍之多。据中国文物学会统计,鸦片战争以来流失海外的中国文物超过1000万件,其中一、二级文物多达100万件。海外博物馆收藏的中国文物大致分三类途径获得:第一类是购买,像卢浮宫、大英博物馆成立后,议会给了很多特殊经费,或财团赞助,到全世界购买文物。第二类是资助考古发掘,现在西方博物馆最吸引游客的那些古埃及、古巴比伦、古希腊、古罗马文明的文物,多数是通过资助考古队发掘获得的。第三类则是社会各阶层收藏家的捐赠。

大都会艺术博物馆没有专设中国馆,中国古代艺术品都放在亚洲艺术馆里展示。亚洲馆展品是按地域和年代布置的,其中最著名的是绘于元代洪洞广胜寺壁画《药师佛佛会图》。这幅约15米长的主殿山墙壁画最早由美国著名的中国艺术品收藏家赛克勒(Arthur M .Sackler) 于1954年从文物商人卢芹斋(C.T. Loo)的纽约助手卡罗(Frank Caro)手中购得。赛克勒是一名牙医,特别喜欢中国艺术品,购买了大量的中国文物。1964年,赛克勒以他母亲的名誉将这幅大壁画捐献给大都会博物馆。

网络图片

在佛教中,药师佛被视为东方极乐世界的教主,能救世间疾苦。炽盛光佛则是释迦牟尼的教令轮身,通过做法事和献祭可消除来自星宿界的有害影响,是天变地异之际的修法本尊。换而言之,药师佛解救人界,炽盛光佛掌管天界,两者合二为一可以避除天灾人祸,保佑世人安稳。这幅壁画主尊身后两位菩萨分别手持日轮、月轮,因此他们应该是在佛教中被称为“日光遍照菩萨”和“月光遍照菩萨”,能化解灾祸,庇佑生者的药师佛的“胁侍菩萨”。

网络图片

中国青铜器最早出现于公元前五千年,是中国最为重要的历史文化遗产。古史所记“夏铸九鼎”,是打开中华青铜文明首页的标记;古语有云“天子九鼎”,意味着至高无上的权力。被用于祭祀的青铜器,成为世界上独树一帜的宝贵遗产。博物馆收到的第一件真正的中国古代青铜器是银行家/收藏家摩根捐赠的,这件青铜器体量很大,大概50多公分高,直径也有50公分左右,一直是馆藏中单件体量最大的青铜器。

《西周夔纹铜禁》长87.6厘米,宽46厘米,高18.7厘米,柉禁上所置酒器最高47厘米,14件套。柉禁这种形制的青铜器,无论在国内还是国外都极其罕见。清光绪二十七年(1901年),戴家湾的村民们发现了这套,这是中国现代考古尚未开始之前唯一有出土地点记录的一套青铜器,后来被当时最著名的收藏家端方买下来。端方去世后,家道逐渐中落。1924年,其家族决定将这套青铜器卖掉。当时大都会博物馆正好聘请福开森做中国的收购代理。在与日本山中商会的竞争中,福开森最终用20万墨西哥鹰洋的价格成功拿下了这套藏品。

网络图片

《镶嵌青铜壶》,高39.1厘米。这件春秋时期的酒容器代表中国青铜时代晚期的铸造艺术高超水平。表面装饰的图案非常复杂,盖子上的三个横卧动物的设置也许是中原地区与中亚和北亚游牧文化的接触的结果。青铜器表面的一部分一直保存在其原始状态,维持着金色的美妙光泽,轮辋周围的三角形形状镶嵌有铜,铜已经变黑并且部分被绿色腐蚀所覆盖。经历了2500多年的历史沧桑,让这件宝物的表面色彩斑斓,棕红、艳蓝、碧绿、金黄,冷暖交融,妙不可言。

网络图片

自汉明帝永平十年(公元67年),白马驮经,佛教传入中国,续以魏晋南北朝和隋唐之初,官家推崇佛教,各地开山凿石,凿造了许多精美绝伦的石窟神像。传承着佛教教义,也成为华夏文化的重要组成部分。《北魏皇帝礼佛图》浮雕,原属龙门石窟宾阳中洞,是北魏宣武帝为其父孝文帝祈福开凿。浮雕以孝文帝为中心,形成前簇后拥的礼佛队伍。画面构图严谨,错落有致,和谐统一,列队礼佛的恢宏场面是北魏社会宗教生活的生动再现,更是佛教造像汉化的代表之作。史克曼(Laurence Sickman),浮雕最初的求索者在1967年曾写下:更希望这块历经多次劫难的浮雕仍然留在遥远的河南省。它在那里出生,是宾阳洞不可分割的一部分。

网络图片

《北魏鎏金青铜弥勒佛》,高76.9厘米,这座造型精美,主尊面露微笑,左手结与愿印,右手施无畏印。代表的是正光样式,体现出了以“褒衣博带,秀骨清像”的北魏时期典型形貌。本铺金铜像由一立佛、二立姿菩萨、二半跏坐思惟菩萨、二弟子、二立姿护法及四立姿供养人,整整十三尊造像构成。佛像通体鎏金,身后镂空背光。该佛像出土后,被北洋政府高官王士珍卖给日本山中商会,山中商会把佛像放在纽约分店出售。1925年,美国石油财团股东洛克菲勒(John Rockfeller)二世夫人以22.5万美元的天价购买,1938年捐赠博物馆,该佛像是佛教艺术史上超一流巅峰巨作,成为博物馆的“神秘荣光”。

网络图片

《唐代干漆夹苎坐佛像》,这尊7世纪初的佛像有近1400年的历史,为7世纪初唐朝干漆夹纻工艺制作的坐佛。造像生动细腻,宛若真人,双目有神,表情祥和,呈跏趺坐姿,身披袈裟,袒右肩,衣纹褶皱自然写实,流畅生动,袒露的胸部肌肉平滑光洁,充满弹性。袈裟表面均残留敷彩痕迹,佛像裸露的肌肤处可见较为明显的贴金痕迹,袈裟表面残留鲜艳的红,蓝敷色。大都会的签注上标注佛像来自直隶省正定大佛寺。但由于历史上几乎很少大规模制作干漆夹纻佛像,因此流传下来的干漆夹纻佛像很少见到。而从唐代流传至今的几乎就更难见到。

网络图片

石雕的历史可以追溯到距今一二十万年前的旧石器时代中期。可以说从人类艺术的起源就开始了石雕,没有哪一种艺术能比石雕更古老了。华夏古都西安及其周边地区一直是佛教文化传播的中心区域,石佛造像数量众多,造型多姿多彩。《唐观音菩萨与大势至菩萨碑碣》高163.8cm,造像精美,构思精妙,工艺精湛,华丽庄严,是七世纪唐代石雕中的精品之作。这二尊菩萨立像几乎一模一样,这是西方极乐世界阿弥陀佛的左右胁侍者——观世音菩萨和大势至菩萨。观世音菩萨宝冠上有一坐佛,这是观世音菩萨的重要标志。大势至菩萨宝冠上有一宝瓶,这是大势至菩萨的重要标志。宝瓶内存智慧光,让智慧之光普照世界一切众生,使众生解脱血光刀兵之灾,得无上之菩提之力。

网络图片

《北齐彩绘石雕观音菩萨立像》,高419.1厘米,在博物馆室内展出的如此高大的圆雕石像世所罕见。博物馆资料显示此像出自山西,不知是否来自云岗石窟。但从面部特征来看似乎有云冈石雕的特点。这尊菩萨衣饰相当华丽,从头冠到全身都佩有大量的珠宝璎珞饰品。造像雕工精美细腻,菩萨双目微垂,略含笑意,神态慈悲安详。观音菩萨头戴宝冠,宝冠中央镶嵌一巨大宝珠。面形清秀,双目微垂,双肩披帛沿臂而下。佩戴璎珞项链,下身挂满珠宝饰品庄严全身。此像最大特点为饰品华丽庄严;从头冠到全身都佩有大量的珠宝璎珞饰品。

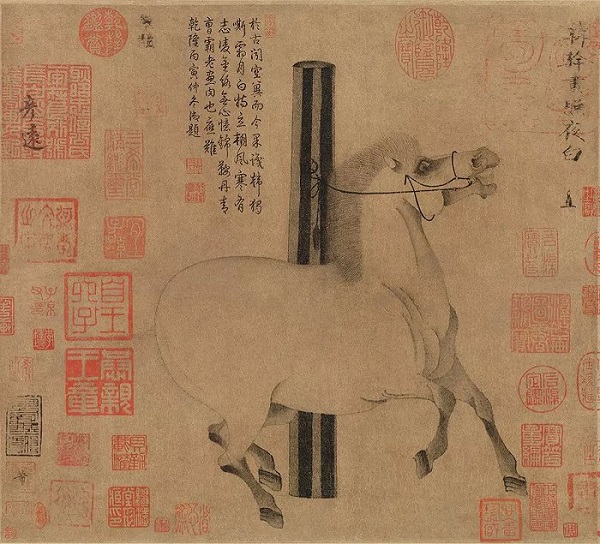

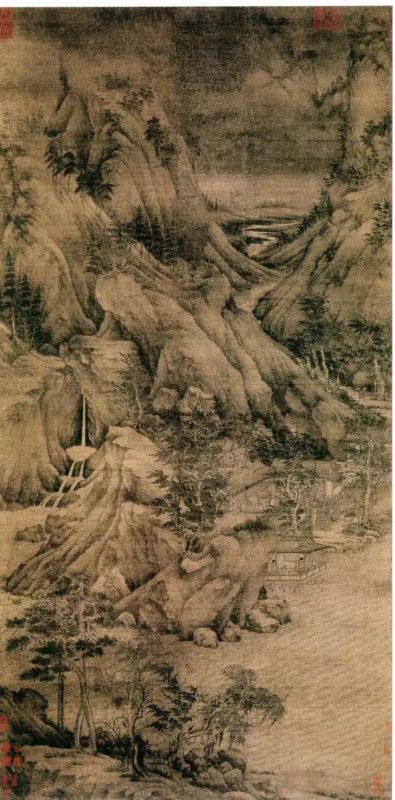

中国书画是博物馆最重要的收藏,博物馆在七十年代从纽约著名收藏家王季迁手中收购了大批宋元时代的中国书画,其中许多曾是张大千的旧藏,包括唐代韩干的名画《照夜白》、北宋屈鼎的《夏山图》、元代赵孟頫的《双松平远》、倪瓒的《虞山林壑》等。还有收藏家顾洛阜捐赠的北宋郭熙的《树色平远》、南宋马远的《观瀑图》、北宋黄庭坚的《廉颇蔺相如传》和米芾的《吴江舟中诗》等绘画和书法作品等。博物馆首位华裔董事唐骝千不但捐款1.25亿美金,还捐献了十世纪著名山水面家董源的稀世珍品《溪岸图》。

网络图片

韩干为唐代画马名家,靠画马名垂青史,画中这匹马名叫《照夜白》,桀骜虬劲,是唐玄宗李隆基的至爱。《照夜白》可谓其代表作,用笔简练,线条织细有劲,技法、造型非常到位,艺术价值很高。同时,《照夜白》流传有序,历朝历代都有著录。图左上“韩干照夜白”几字系南唐后主李煜所题。左上方“彦远”二字似为唐代著名美术史家张彦远的题名;左下有米芾题名,并盖有“天生真赏”朱文印;卷前有何子洇、吴说题首;卷后有危素及沈德潜等十一人题跋。

网络图片

《溪岸图》是早期中国山水画的稀世名品,展现了十世纪时中国绘画从着重人物转为景仰自然的关键时刻。这幅以立幅构图的方式表现山野水滨的隐居环境,两座山之间的山谷,有溪水曲折蜿蜒而下,汇成一个波纹涟漪的溪池。池岸有竹篱茅屋,后院有女仆在劳作,篱门前有牧童骑牛,小道上有农夫赶路。一亭榭伸人水中,高士倚栏而坐,举目眺望,神态极其悠闲,其夫人则抱儿与仆女嬉戏于旁。屋后山腰有悬泉拾级而下,至山脚汇集于溪池。董源传世的画作不多,但他的山水画对后世的文人画影响巨大。

玉器在中国拥有悠久的历史,这种古老材质在中国文化中内涵深厚丰富。古代君王和部族领袖选择玉石来制作祭祀的礼仪器具,其功能和意义远远超越单纯的审美层面。大都会博物馆的收藏重心不在古玉,偏爱清代玉器,总数逾千件。这些清代玉器由美国收藏家毕少普(Heber R. Bishop)于1902年捐赠,其中一部分是乾隆年间的精品,造型典雅,做工精致,玉料也非常好,有摆件、仿古礼器、文玩,还有一件玉版填金的御制七佛塔碑记。此外,还包括300多件未完成的玉石标本,为后人的玉器研究提供了琢玉、画线等工艺流程方面的宝贵资料。

网络图片

大都会博物馆中国玉器分别在二楼南侧《古代中国艺术》和三楼北侧《中国装饰艺术陈列》展厅展出。三楼展出的主要是陈设玉器,重点是清代玉器。其中许多精品,如良渚文化玉璧琮、龙山文化玉牙璧、商代玉梳、唐代玉梳背、清云龙纹玉瓶、清方胜式活环玉洗、清中期菊瓣纹白玉炉、清中期青玉山水插屏、清中期白玉童子牧牛、清乾隆白玉龙纹宝月瓶等等。博物馆还藏有《玉十二生肖俑》每年都会展出,只不过每年轮到哪个生肖,哪个生肖就“C位”出列。这组玉雕使用翡翠雕刻而成,整体尺寸高约为5.7厘米,宽约为4.4厘米 。这类十二生肖的玉质亦是上佳,多为上好的青玉和羊脂白玉。精湛的雕刻师们凭借非凡的才华和技巧,所雕琢的动物神态各异,十分生动有趣。

网络图片

大都会艺术博物馆没有专设中国馆,中国古代艺术品都放在亚洲艺术馆里展示。亚洲馆展品是按地域和年代布置的,其中最著名的是绘于元代洪洞广胜寺壁画《药师佛佛会图》。这幅约15米长的主殿山墙壁画最早由美国著名的中国艺术品收藏家赛克勒(Arthur M .Sackler) 于1954年从文物商人卢芹斋(C.T. Loo)的纽约助手卡罗(Frank Caro)手中购得。赛克勒是一名牙医,特别喜欢中国艺术品,购买了大量的中国文物。1964年,赛克勒以他母亲的名誉将这幅大壁画捐献给大都会博物馆。

网络图片

《唐代白瓷双龙尊》高51.1cm,双龙尊基本特征是盘口、细长颈、罐状身,二龙口衔盘沿,尾接罐肩,呈双耳状立于瓶口两侧。从出土资料看,双龙尊出现于隋代,盛行于唐代,主要流行于东都洛阳一带。已发现的唐代双龙尊有白瓷双龙尊、三彩双龙尊、黄釉双龙尊和铜双龙尊;其中尤以白瓷双龙尊为多;铜质双龙尊很少,仅发现一件。唐代双龙尊造型优美,庄重大方,线条圆润丰满,是难得的古代艺术珍品。因此,近几年来大量的唐代双龙尊赝品充斥文物市场,其中尤以白瓷双龙尊为多。

网络图片

《易县彩釉罗汉》,目前世界已知的易县彩釉瓷罗汉有十一尊,制造于中国辽金时期,距今800余年,可惜近代战乱人祸——十一尊罗汉目前散落在其它各国博物馆,大都会博物馆这两尊品相为当世最佳。这尊正身罗汉佛像,毫无中国宗教塑像中空泛虚无面目模糊的“神性”,微微皱起的眉头、下垂的眼角,嘴巴紧闭而产生的肌肉纹理,都被雕刻得一清二楚,整尊佛像悲悯的表情被刻画得栩栩如生,下一秒仿佛真能站起来。每尊罗汉面目不同,表情各异,写实主义风格明显,体现了宗教塑像中不常见的观察入微。

博物馆还值得一看的是中国古代艺术品漆器,从唐代开始,日本的遣唐使和僧人带回了很多中国的艺术精品,尤其是宋元漆器,被带到日本后多数存放于寺庙里,得到了很好的保管。上世纪八十年代,大都会博物馆从日本买下了一批完整的中国古代漆器,包括了宋元明清各个时代的作品。从它们的风格上可以看到,宋元漆器在造型、花纹、装饰上与瓷器、金银器之间的相互影响很明显。元明时期的漆器,则展现了当时的代表性工艺——雕漆之美。譬如一件明代永乐时期的龙纹经盒,其上所雕之龙鬃毛胡须飘动,吻部突出,强壮有力,尤其是阴刻装饰以及戗金手法在当时堪称罕见。

网络图片

明朝是雕漆史上的黄金时代,多位皇帝对漆器都是偏爱有加。乾隆皇帝也酷爱雕漆,因此该时期的雕漆工艺得到了蓬勃发展,既继承了古人的风格,也有创新的元素,成为历史上漆器发展的另一个高峰。清乾隆《剔彩万岁长春漆盘》,直径36.8厘米。这件色彩浓厚、层次复杂的剔彩万岁长春漆盘是乾隆时期的雕漆代表之作。采用了红、绿、黑三种漆色,层次复杂,被称作“剔彩”。圆盘正中央刻有圆形古体“寿”字,四周环绕以“万岁长春”四字。圆盘外缘的花朵和果实同样象征着长寿之意。可以推测,这件漆盘很有可能是用来装盛寿诞礼品的托盘。

2014年,日本NHK出版公司刊发了《近代国宝海外流失录》一书,作者富田升从历史学者的角度,以义和团事件为焦点,考证了在中国传统王朝崩溃的过程中,中国文物如何外流于世界,并用100余篇亲历者的证言、80余幅图片和20多张表格,严谨细致追查近代国宝外流的踪迹,并重点关注日本人、尤其日本古董商是如何参与了这些文物外流的过程。2015年,名为《谁在收藏中国:美国猎获亚洲艺术珍宝百年记》一书问世,并被《华盛顿邮报》评为年度最佳非虚构作品。在英文世界,这本书第一次涉及中国海外文物流失和归还问题。“美国人只知道这些中国艺术品到了美国,之后它们就在博物馆忽然出现了。没有人问它们从哪里来,是如何到这里的。”作者谢林·布里萨克(Shareen Blair)说,这是她决定写这本书的初衷。

近年来,中国学者也纷纷对中国流失各国的文物进行寻访,并对相关信息进行梳理。李学勤的《四海寻珍》、刘金库的《国宝流失录》、张健的《国宝劫难备忘录》、张自成的《百年中国文物流失备忘录》和陈文平的《流失海外的国宝》等论著,大致勾勒出中国文物流失的经纬。珍贵的历史文化遗产不仅生动述说着过去,也深刻影响着当下和未来,可以说这些艺术珍品流失的背后则是被时间掩埋的另一部中国文化史。 这些流入海外的华夏文物既带来了学术研究和文化交流的机会,促进了不同种族之间的跨文化理解,但也引发了对文化遗产保护和所有权的关注。在评价和思考中国流失海外文物这一复杂而敏感的话题,需要从不同的角度考虑多种因素,包括文物流失的历史背景、保护文物共享的合法性、寻求文物追索和归还的途径、研讨促进国际文化交流与合作的各种形式,从而可以更好地保护和传承中国丰富的文化遗产。