荣剑:第三空间–抽象艺术的中国力量

荣剑博士

诗人北岛在他的某个访谈里引用了瑞典诗人特朗斯特罗姆的诗句:“我受雇于伟大的记忆”。诗人的充满乡愁的行吟是对人类在经济全球化浪潮中日渐消失其民族个性的挽留,也是对现代性过程中所导致的民族的普遍的“失忆”状态的警示。经济全球化的过程实际上也是话语全球化的过程,当经济行为必须按国际普遍的通行的规则出牌时,民族的精神行为,当然包括艺术生产——那是自荷马史诗和屈原以来保留人类历史记忆的最伟大的形式,是否也应当按一个通行的规则出牌呢?实际上,不管诗人是如何的伤感和无奈,这样一个“失忆”过程已经无可挽回地成为了人们生活的“存在”,甚至是一种主流的“存在”。

在艺术生产领域,可能只有油画这种艺术形式最典型地包容着它的国际性形式和它内在需要表达的民族记忆的冲突。作为一种来自西方的艺术形式,油画从材质、观念、方法上都积淀着西方的历史记忆和历史经验,当它被用来塑造中国的形象和承载中国的记忆时,它将以何种方式“出场”?

从中国油画发展史来看,在一个革命的意识形态占据支配地位之前,以徐悲鸿为代表的中国油画艺术正经历着和西方大致相同的发展进程:从古典写实的再现的艺术逐步过渡到抽象的意象的表现的艺术,但这些不同的艺术表现方法都力图和中国传统的艺术精神与艺术形式衔接起来,都力图表达中国的民族记忆。革命胜利以后,在一个相当长的时间里,政治全能主义按计划,实际上是按一种意识形态,控制着社会的运行,也控制着社会的艺术生产。从西方传承过来的艺术进程被中断,取而代之的是苏俄的教育理念和教育体系以及在此格局下所形成的艺术生产,俄罗斯批判现实主义的绘画传统和苏联的革命现实主义被移植到中国,形成了在中国长期占据主导地位的写实主义油画。和所有的具有古典写实背景的艺术形式一样,中国的写实主义油画充分地表达了一个特定时期的中国民族记忆,它叙述和再现了在这个时期所发生的许多重要的历史事件和人物,着力宣扬这个时期一直倡导的革命意识形态;至文革时期,写实主义艺术蜕变为“革命”的艺术,一种观念的艺术,艺术纯粹为观念而存在,艺术本身却被消解了。具有反讽意义的是,正是写实主义油画的这种观念性,为它后来的中国波普艺术的蓬勃兴起,提供了适宜的温床和可以利用的材料。

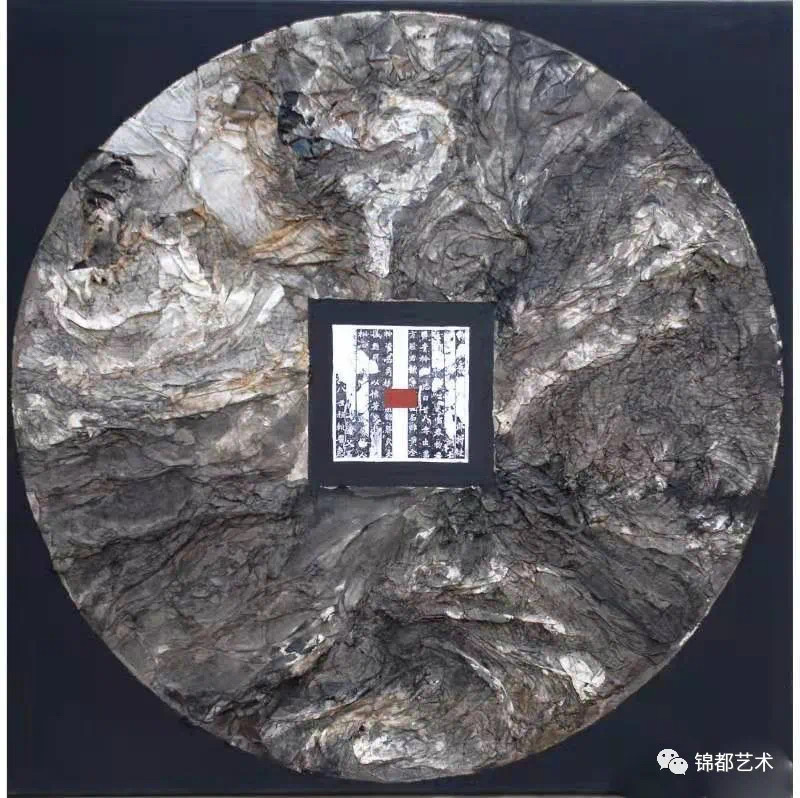

张国龙 《方圆No.96》

100x100cm 综合材料 1999

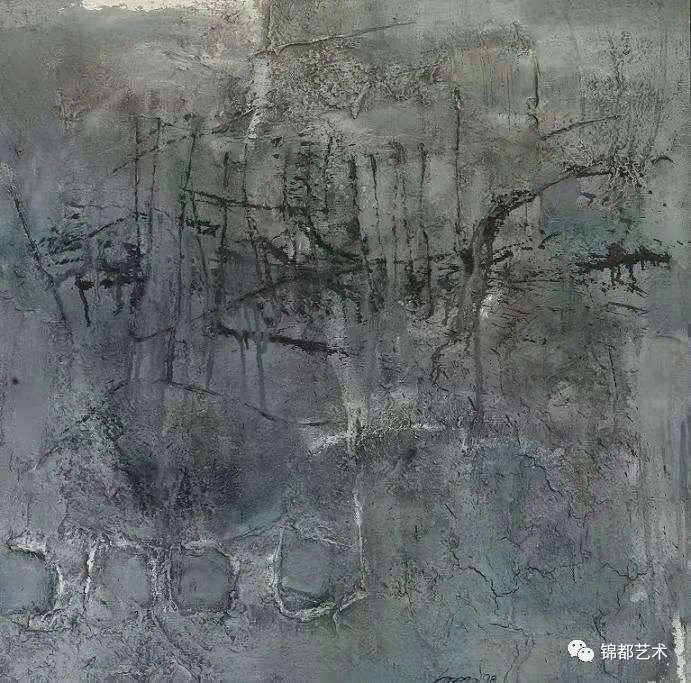

张国龙 《黄土 混合No.1》

140x160cm 综合材料 2006

正如许多批评家所看到和指出的那样,中国的波普艺术是中国“后八九”时期除写实主义油画之外所出现的最引人注目的艺术现象,它由地下到公开,从边缘到中心,它基本上是作为图解中国的唯一符号而进入西方主流艺术话语。它在西方国际资本的“第一推动”下,从西方重返中国,以艺术先锋的姿态登堂入室,渐而成为艺术时尚,成为一种文化,对中国当代艺术的生产和消费都产生了重要的影响。

在中国的写实主义艺术长期一统天下的格局下,波普艺术从波澜不兴到蔚为大观,成为当下足以和前者并驾齐驱的一股最重要的艺术力量,理由何在?按西方艺术史的变迁规律来看,波普文化的兴起是西方艺术在古典写实时代终结之后历经印象主义、现代主义、表现主义、抽象主义等不同的艺术发展阶段后,由美国的文化霸权所扶持起来的一种话语形态,它力图通过消解艺术和生活的界限来消解艺术的神圣性,进而消解具有几千年文化积累的艺术欧洲的中心地位;它倡导的是一种平民化的艺术,主张艺术是通俗的、可复制的、可批量生产的;它实际上又重新确立了观念对艺术的崇高地位,艺术的任何形式在波普艺术那里都成了图解某种观念的符号和工具。很显然,波普艺术是文化工业的意识形态。在美国的文化背景下,它实际上从来没有对现状的批判,它批判的只是艺术本身。正如法兰克福学派的奠基人霍克海默和阿道尔诺在《启蒙辩证法》一书中所说的那样:“文化工业引以为豪的是,它凭借自己的力量,把先前笨拙的艺术转换成为消费领域以内的东西,并使其成为一种原则,文化工业抛弃了艺术原来那种粗鲁而天真的特征,把艺术提升为一种商品类型。它越变得绝对,就越会无情地把所有不属于上述范围的事物逼入绝境,或者让它入伙,这样,这些事物就会变得越加优雅而高贵,最终将贝多芬和巴黎赌场结合起来。文化工业取得了双重胜利:它从外部祛除了真理,同时又在内部用谎言把真理重建起来”(《启蒙辩证法》,上海人民出版社,2003年版,第151页)。值得注意的是,波普艺术在颠覆了艺术的传统价值尺度的同时也确立了自己的价值尺度,文化的霸权是借助于经济霸权而得以推广并开拓其市场深度,由此也改写了艺术史。这就是我们今天看到的结果:波普艺术成为一种国际现象,成为一种文化,成为一种规则,成为艺术无法穿越的铁幕。

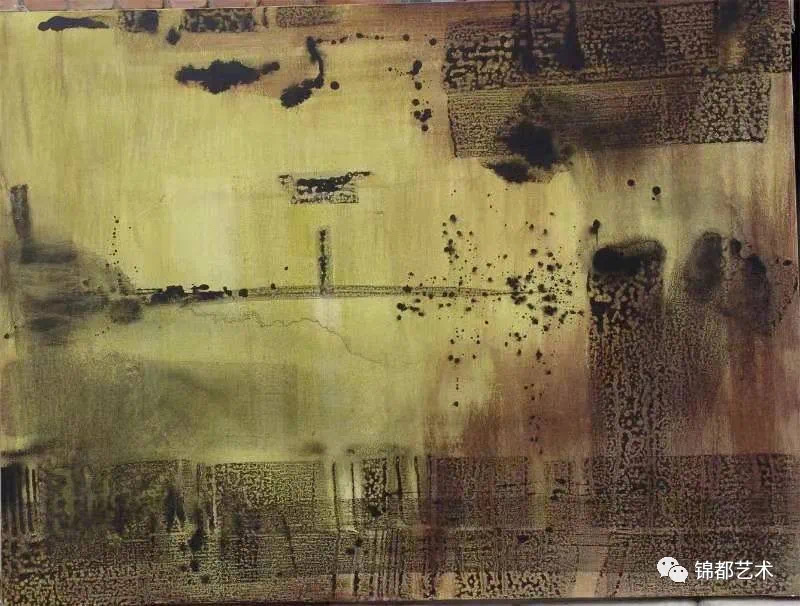

王益辉《WS399》

180x150cm (双联) 布上丙烯 2007

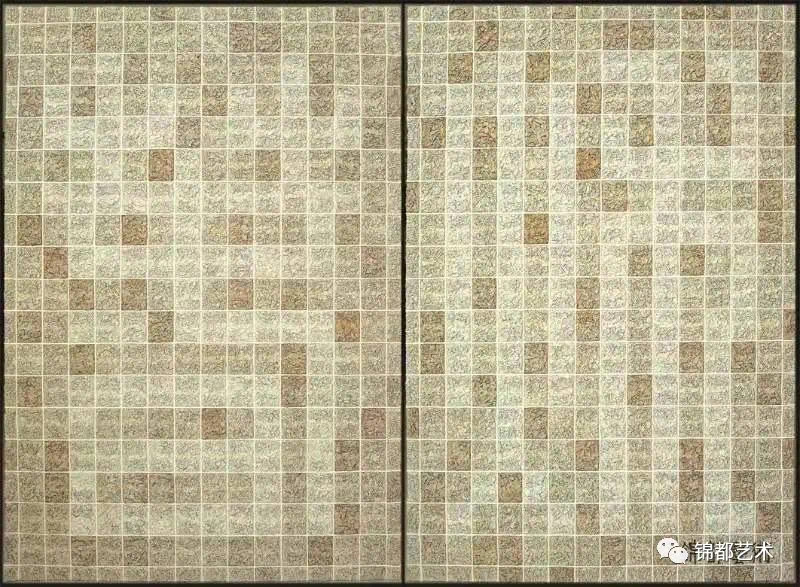

王益辉《D9055》

120x120cm 布面丙烯 2010

中国波普艺术的崛起,有文化工业的既有逻辑,它在很大程度上可以被看作是作为国际潮流的波普文化在中国的反映,本质上它是一种移植的文化。它既是对本土艺术和文化的背离,也超越了西方波普艺术产生前所经历过的一系列发展阶段;它既是一种“后殖民”现象,也是一种“后现代”现象。但它的存在是有足够的理由。因为在“后八九”这个特殊的时期,当先前的政治狂热趋于冷静后,艺术对社会的批判也自然趋向消解,理想式的启蒙和对生活的严肃探讨被王朔式的玩世主义所取代,精神上的不合作和话语上的不抵抗必然要求产生一种新的话语形式,以适应这个变化了的时代,这就为波普文化的产生提供了可能。反讽、自嘲、荒诞、揶揄、戏谑、调侃、玩世、泼皮、无聊、无奈、游戏、噱头、艳俗、恶俗、刺激等等,之所以成为波普艺术的主流话语,就在于这些话语在现行体制尚可接受的底线内,表现了那些或不合时宜的、或先锋的、或批判的、或颓废的观念,以玩世的态度确立了波普艺术的生存原则。这样,波普艺术在现行的文化控制体制内,一方面以其特有的方式继续延续着“八五美术新潮”时期的批判传统,而这个传统在西方的视野里可能被看作是那个时期观察中国残留下来的政治热情的唯一一个窗口。另一方面,波普艺术则以一种低调的隐晦的文化姿态出现于官方所认可的场合,进而也进入了官方所认可的美术史,尤其是当它被国际资本引入世界艺术空间时,它在某种程度也就被看作是提升中国形象的艺术品牌。于是,颇有戏剧性的是,波普艺术在中国本土和它原来的西方母土得到了双重的承认。

从写实主义油画到波普艺术,中国的当代艺术跨越了在西方社会历史条件下艺术进化所需要的若干个历史阶段,直接从前现代进入了后现代。多种艺术形式的并存,从表面上看似乎反映着中国当代艺术多元化的态势,但实际上,在传统的意识形态和后殖民观念严重对峙的情况下,分别具有其特定历史文化背景且真正具有学术影响力和市场影响力的艺术形态,只有写实主义艺术和波普艺术,它们共同构成了中国当代艺术史上的独特风景。正是基于这样的观察,我把以靳尚宜和王沂东为代表的写实主义油画看作是中国当代艺术的“第一空间”,把以方力均和王广义为代表的波普或“泛波普”艺术看作是中国当代艺术的“第二空间”。

从一种艺术形态试图取代或颠覆另一种艺术形态的固有逻辑来看,波普艺术从它面世的那一刻起,就是以解构写实艺术——在它看来那是现行体制及其意识形态的正式表达的艺术形式——的面目出现的,它作为体制外的艺术力量,是通过其特定的艺术形象及其观念来显示其先锋性和批判性。而写实艺术,作为体制内的艺术主流,它所基于的庞大的政治资源和学术资源以及它所继续需要履行的艺术式地诠释它所依存的体制的政治使命,决定着它不可能像西方的古典写实艺术那样,作为一个时代的现象,承载着历史的记忆,在学术史的意义上退出历史舞台而永久进入博物馆。相反,中国的写实艺术将长期主导中国的艺术生产,它在近几十年里所发生的语言和风格上的变化以及它对传统意识形态的疏离和修饰,使得它在很大程度上也改变了为表达政治理性而涂染上的“神圣性”;它甚至以一种波普化的平民玩世主义的方式,把再现或叙述的人物和场景从“延安窑洞”置换到了某个城市的角落,把英雄性的主题演变为痞子式的主题。这就是我们今天所看到的以刘小东为代表的所谓“新现实主义”作品的基本倾向:它力图消解传统写实油画作为政治图解符号的工具性,让艺术重返其世俗性的一面,用反讽的方式表达其对社会和人生的看法。正是在这一点上,即按一种“后现代”或“后殖民”的观念来重新设计写实主义话语,存在着写实艺术“泛波普化”的可能性。这表明,从写实艺术向波普艺术的转换,实际上是观念的转换,它们是用不同的观念来诠释它们所面临的共同的具象世界。在这个意义上,我把写实艺术和波普艺术都称之为“观念艺术”,虽然前者表达的是革命的或“后革命”的意识形态,后者表达的是文化工业的或“后殖民”的意识形态。

党朝阳《山痕》

200x200cm 布面油画 2006

北水《红与黑No.9》

120x120cm 布面油画 2005

李海旺《 “天籁”之八十八》

150x170cm 布面油画 2008

艺术受控于意识形态使艺术沦为神学的政治的或市场的原教旨主义工具,艺术由此丧失了其自律性的品质,但同时也由此积累了艺术寻求其自我革新和自我解放的巨大动力。西方从印象主义开始的艺术史革命,就是一个艺术不断摆脱意识形态的控制并重返其自身的过程。在此之前,西方古典写实艺术以其“宏大叙事”的方式主要表现的是那个时代的神学主题和再现“拿破仑式”的英雄场景,这是后来在不同国家和民族都曾经发生过的艺术事件。写实式再现一个民族的信仰和历史,叙述其中曾经发生过的故事和人物,激发该民族对未来和理想的某种想象,是保留和传承一个民族记忆的重要部分,也是古典写实艺术甘愿成为神学的或政治的意识形态的话语工具的社会历史原因。印象派油画的出现,首先是把艺术从意识形态的牢笼里解放出来,把艺术以前曾经需要刻意表现的宏大场景置换到大自然,宗教的神性被平民的人文性所取代。在此基础上,艺术语言出现重大转折:表现的抽象的语言取代了写实的再现的语言,艺术主体对艺术客体的诗意表现永久性地摧毁了先前对自然界客观真实的信仰,如实摹写物象不再被看作是唯一再现艺术真实的途径;相反,现在人们相信,所谓“客观景物”实际上为人们的知觉与时间的流逝所左右,人们是在自己的感觉和感情中体验着艺术真实,艺术远不仅是图解和叙述。正如伟大的塞尚所意识到那样:艺术家对自己所见作出反应,并且将其无常而多面的美变成持久的视觉形象正是艺术家个人的需要。凡高在谈及自己的作品时也这样说过:“我不是极力去描绘我眼前所看到的东西,而是随心所欲地使用色彩,以便更有效地表现我自己的感情。”

在印象派打碎观念和客体强加给艺术的桎梏之后,艺术面临着自我发展的多种可能性,并最终在解构具像世界的各种富有想象的实验中产生了一种世界性的艺术语言——抽象艺术。印象派油画既是古典写实油画的终结,也是现代抽象主义艺术的开端,在它之后所涌现出来的一系列艺术现象和艺术潮流,如后期印象主义、野兽派、立体主义、表现主义、至上主义、抽象风格派、极少主义、行动绘画等,都用它们彼此不同的艺术语言表现了抽象艺术的某些精髓,即艺术的风格化和形式化。可以这样说,整个西方现代艺术史,就是一个抽象艺术的进化史,是不同的艺术形式用不同的抽象方式表达其消解所谓“真实的”具像世界的想象史,艺术由此摆脱了神学的或政治的意识形态的控制而进入到一个自主发展的时代。因此,抽象艺术首先不是作为一种艺术形式进入艺术史的——作为纯粹艺术形态的抽象艺术的出现是上世纪中叶的事情,抽象艺术无疑是现代艺术的灵魂,是艺术合乎其自由个性发展的原则,也是艺术自律和艺术自治的基本尺度。

刘辉《麦田》

100x80cm 布上油彩 2004

刘辉《风景》

130x97cm 布上油彩 2004

在抽象艺术的境界里,艺术的根本问题是艺术的主体性问题,即艺术主体如何在不受任何约束——既不受任何观念的约束,也不受它要表达的客体的约束——的条件下,自由地表现人的情感世界。抽象艺术所打造的情感世界完全超越了现实世界可以对应的物质局限或在日常经验中所建构起来的平凡想象,把人们在现实世界中所感受到丰富多彩的图画还原到它们赖以存在的基本元素上,并按照艺术家个人的丰富想象来重新构造起他所看到的画面。在这样的画面里,你看不到神圣的道德教化,也看不到世俗生活的影子,看到是流露艺术家个性的真实世界。

基于对艺术主体性的信仰,抽象艺术确立了艺术新的价值尺度。判断艺术价值不再是根据艺术是否忠实地摹写了客体的所有细节,或是否完整地图解了某种思想的全部精粹。和这些附加于艺术之上的艺术尺度有着根本区别的是,抽象艺术是把非实在的纯形式的审美世界从世俗的现实世界中提炼出来,把它既作为表现情感世界的艺术形式,又把它看作是一种艺术理想和艺术本身的目的。抽象艺术的形式性和纯粹性构成了这种艺术形态的全部内容,由此从本体论上把原先支撑艺术的意识形态基础完全清除出去,取而代之的是确立了艺术语言的本体论地位。印象派以来艺术形态演进的逻辑表明,决定艺术形态变化和更替的 决不是观念的变化或艺术所要摹写的客体的变化,而是艺术家对新的艺术语言的探索。艺术语言自律性的形成推动了新的艺术形态的形成。

从艺术发生学的观点来看,抽象艺术是产生于工业时代的现代性艺术,它既是作为前现代艺术的古典写实艺术的逻辑继续,又是作为后现代艺术的波普艺术的逻辑前阶。当西方的架上艺术面临着全面被消解的时刻,抽象艺术似乎也难以避免退出历史舞台的命运,它作为一种艺术形态在西方美术史上的使命已经终结。但是,我要指出的,抽象艺术作为人类表达情感和把握世界的一种理念和方法,是和人类与生俱来的。人类先民在他们的洞穴时代就曾经尝试用抽象的艺术语言来展现他们的艺术想象,他们也必然把这样的想象带到未来。所以,抽象艺术是超历史的艺术,是永恒的艺术。同时,抽象艺术也贯穿在各民族的艺术实践中,它为那些具有不同的历史、文化、信仰和制度背景的人们提供相同的艺术享受。在这个意义上,抽象艺术是“普世艺术”唯一可能的形式。当抽象艺术把观念、叙事、情节、人物——这些传统的艺术要素在现实世界中必然被打上意识形态冲突和利益冲突的烙印——从艺术领域彻底驱除出去时,它所构造起来的艺术世界为人类想象一个“大同世界”创造了可能。

白明《物语·灰白精神之敏感》

80x80cm 综合材料 1998

陈峰《旅途中的落日》

145x180cm 布上油画 2007

江大海《朦胧》

150x150cm 布上丙烯 2011

抽象艺术的主体性、自律性(形式性)、超历史性和普世性的特点,决定了这种艺术的恒久生命力,也决定了这种艺术在中国的前景。和西方一样,中国的抽象艺术承载着其先民最原初的文化记忆,当中国经典的艺术形式逐步形成时,抽象艺术的精神实际上已经和这些艺术形式融会贯通在一起了。中国绘画的大写意、大泼墨、大泼彩,中国绘画的意象和意境,中国书法的狂草,中国的山水园林,无一不表现着抽象艺术的语言和境界。老庄哲学对世界和人生的深刻见解,对无和有、动和静、强和弱等关系的形而上的诠释,对功利主义的拒斥和对自然的向往,奠定了中国艺术抽象主义精神的思想基础。中国是抽象艺术的母土。因此,当西方的抽象艺术进入中国时,抽象艺术必然表现出其“中国性”的品质和中国传统的艺术风格。中西文化的碰撞和交融,形成了抽象艺术的“中国力量”。

开启中国现代抽象艺术大门的艺术先驱,是上世纪三十年代以来那些一开始就和写实油画背道而驰的艺术家,如由倪贻德、庞熏琴等人组成的“决澜社”,由赵兽、梁锡鸿等人组成的“中华独立美术协会”,以及陈抱一、刘海粟、关良、林风眠和吴大羽等人。他们在借鉴西方现代各种艺术流派和艺术风格的基础上,开始了中国现代艺术形式化和风格化的最初探索,并着力在这些探索中延续和发扬中国传统的艺术精神。正是这些艺术先驱们的艺术实践和经验,和后来在历经长期的政治意识形态控制之后重新生长起来的抽象艺术力量,共同开辟出中国当代艺术一个新的空间——“第三空间”。

在中国当下的艺术格局中,作为“第一空间”的写实油画和“第二空间”的波普艺术已经既成事实,任何批评的力量都不足以改变这些事实,尤其当资本和市场的逻辑操控艺术生产并形成了相关的利益链时,改变某种艺术生态就是改变某种既定的利益关系。我们把抽象艺术看作是中国当代艺术的“第三空间”,决不是基于某种市场策略或主观偏好以试图推动这种艺术向资本和市场靠拢。就现有的学术影响力和市场效率而言,抽象艺术是无法与写实艺术和波普艺术相比,它目前还是一支处于边缘的正在成长的新的艺术力量。那么,它的成长和发展,会在多大程度上改变当下由写实艺术和波普艺术一统天下的艺术生态呢?。根据以往的历史经验,可以预见的是,一种新的艺术形态的出现并不一定意味着旧的艺术形态的死亡,新的艺术对旧的艺术不是一个否定的或取代的关系,而是一个超越的关系。多种艺术形态的共存将呈现出经济学意义上的“帕累托最优状态”,即一部分人得益并不会导致另一部分人利益的丧失。但在终极的意义上,一种代表着人类自主自由的艺术,将会实现其最大的价值。这是我们对中国抽象艺术的基本信念。

贾新光《故园香光》

80x80cm 布面油画 2007

陈栋《徽州梦》

140x105cm 布面丙烯 2008

蓝正辉《无名》

97x81cm 纸上水墨 2012

一如前述,抽象艺术作为世界性的艺术语言,它在重建艺术主体性,颠覆观念对艺术的控制,消解具象对艺术想象的限制,强调艺术语言的自律等方面具有其共同性的要求,但这并不意味着它将同时消除抽象艺术的民族个性和它所要承载与延续的民族记忆。蒙德里安和康定斯基的抽象油画对中国艺术的意义可能更多地表现在艺术观念的革新上,他们的作品对艺术形式化的追求几近极端而向我们展现出人的艺术想象对具象世界的解构究竟可以到达何种程度,色彩和线条在其最原初的状态经艺术家的组合可以给我们提供何种视觉形象。但这样的视觉形象在中国文化记忆里是很难找到的,其实也无需在中国的特定语境中把它们再复制出来。对中国的艺术家来说,把抽象艺术与中国经典的艺术形式、艺术精神和艺术理念结合起来,塑造“中国性”的视觉形象,显示出抽象艺术的中国境界,那才是抽象艺术“中国力量”的使命。

抽象艺术的中国语境和中国境界是由中国的艺术传统所规定的,中国绘画中的意象、意境、写意、泼墨、泼彩、草书等传统语言,足以成为构造抽象艺术“中国文本”的基本要素,而西方油画材质所表现出来的特有肌理和质感使得这些基本的艺术要素在新的艺术情景中,焕发出它在传统的艺术形式中所无法显现的艺术魅力和境界。所以,对中国而言,抽象艺术并不是外来的艺术形式,它无宁是中国的原生态艺术,它所基于的广阔思想背景和丰富的艺术资源决定了它与生俱来的多样性,它必定也是意象的艺术,写意的艺术,表现的艺术。它可以是纯形式化的,完全超越了具象的限制,犹如我们在海外华人艺术家赵无极和朱德群的作品中所看到的那样:在纯粹抽象的视觉形象中表现着与西方经典的抽象艺术迥然不同的中国韵味和气质。它也可以是意象的写意的,如在吴冠中和刘迅的作品中,艺术家视阈中的自然景色是用抽象的或半抽象的语言来表现的——在这里,具象或物象和色彩的基本要素一样,只是成了抽象表现的符号和艺术家情感的载体;具像的观念性和叙事性被消解,其形式感和形式性被突现出来,成为艺术自律表达的全部内容。吴冠中在上世纪七十年代末和八十年代初发表的两篇重要文章——《绘画形式美》和《关于抽象美》,开宗明义所要强调的就是“形式美”具有独立于内容之外的自律性价值,强调“形式美”的核心是“抽象美”。这样的观点居然在当时的美术界掀起轩然大波,但吴冠中用自己的艺术创作和艺术成就实践了自己的观点,他的作品通过富有个性化的写意性语言所焕发出来的“形式美”和“抽象美”,不仅征服了市场,也征服了庸常的批评。另一位在中国的抽象艺术领域足以和吴冠中比肩的艺术家是刘迅,他的作品和他特殊的人生共同诠释着抽象艺术的中国境界:在艺术上,他的抽象油画和中国水墨均具有极高的造诣,作品气势恢弘,汪洋恣意,西方抽象的绘画语言结合中国传统的水墨精神有机地塑造出唯美的视觉形象,诚如邵大箴先生所说,刘迅的油画水墨,以山水风景为主,风格偏于抽象,但又不完全是抽象画而是一种“杰出的意象创造”;在人生上,刘迅淡泊名利物我两忘的境界又是对抽象艺术超越功利品性的生动体验和实践,他把他价值过亿的全部个人作品和收藏品均献给中国美术馆,在中国美术史上开创了一个极有象征意义的事件:象征着艺术的最好归宿——艺术最大限度地超越功利的羁绊而走向社会。

陈灵刚《阅读系列-春秋》

180×120cm×2 布面综合材料 2009

金娜《心之葵》

80×100 布上油画 2007

经过一系列现代性的洗礼,特别是见证着“后八九”时期以来“观念艺术”滥行并被热钱追捧的情景,中国的抽象艺术正努力而艰难地在当代艺术领域开辟出自己的空间,力求改变当下在资本的操控下艺术日趋“流水作业”式的生产态势,试图用个性化的语言和丰富的造型为社会公众塑造新的视觉形象,由此重建艺术自律和自主的理念。正是在抽象艺术家的不懈努力之下,抽象艺术的“中国文本”正日趋清晰,抽象艺术的“中国力量”正在不断壮大,它必将改变当下由写实艺术和波普艺术一统天下的艺术生态,把艺术从观念的控制下解放出来。波普艺术家余友涵在他最近出版的一本题为“沂蒙山风景”的画册中诠释自己为什么还要画“没有”观念的艺术时这样写道:“因为今天艺术的各式‘观念’实在太多了。我已经分不清哪些是新观念,哪些是旧观念;哪些是观念,哪些不是观念。八十年前杜尚用小便器向艺术宣战,我理解他反对的是艺术的狭隘,今天新的狭隘又形成了。一味求新的艺术多了观念,多了奇异,却少了价值。诚实让位予机巧”。他的最后结论是:“‘没有观念的艺术’其实也可以说是‘超级观念艺术’”。这样的话出自于一个以前重要的波普艺术家之口,是耐人寻味的。艺术家的个人选择除了是他自由表达的权利之外,也应当被看作是社会整体变化的一个剖面。

萨义德在他的《文化与帝国主义》一书中引述了伟大诗人艾略特的下述言论以表明他对历史的某种看法:“历史意识不仅与过去有关,而且和现在有关。历史迫使一个人在写作时不仅在内心深处装着他自己那一代人,而且要有这样一种感觉:从荷马开始的整个欧洲文学,以及包含在其中的他本国的文学是并存的,并且构成了一种并存的序列。这种历史意识,这种既是无时间的、又是有时间的、又同时是无时间和有时间的意识,使一个作者最确切地意识到他在时间中的位置和他自己的当代性。没有一个诗人,没有任何艺术家具有单独的完整的意义”(转引之萨义德《文化与帝国主义》,三联书店2003年版,第2页)。在全球化的话语体系中,艺术话语“民族文本”的存在正面临着一个二律背反的境地,即日趋同质化的国际话语形式和民族的文化记忆的内在冲突,这实际上也是萨义德一直试图改变的状况,他对帝国主义的意识形态通过文化扩张所导致的民族文学的衰退抱有深深的忧郁。在中国的社会转型时期,中国也前所未有地面临着以何种话语形式继续保留民族的文化记忆的问题。当前现代的、现代的和后现代的话语形式难以置信地共同“出场”时,当写实艺术、波普艺术和抽象艺术各按其自有的逻辑拓展其空间并同时在资本的操控下取得其市场地位时,文化的冲突在所难免,文化的自省和反思也在所难免。现在,我们还无法判断这样的冲突和反思会导致怎样的后果,我们可以期待的是,在所有的艺术话语“自说自话”的状况下,抽象艺术的中国力量将会开辟出它自己的时代。

2006年写于北京锦都艺术中心举办的

中国抽象艺术系列展第一回——“第三空间:抽象艺术的中国力量”

任显印《No.604》

90x120cm 布上油画 2006

李磊《海上花71》

100x150cm 布上丙烯 2008

李向明《红墙纪实B》

100x100cm 综合材料 2007